La banalización del Pensamiento Crítico en la Contemporaneidad

Nos encontramos en un momento histórico peculiar ya que el pensamiento crítico no se reprime, sino que se diluye. Ya no estamos frente a un mecanismo de control que opera intentando silenciar voces, ocultar datos o dificultar el acceso a la información. Nuestra época no es de ocultación y sí de saturación.

Desde el inicio de las civilizaciones, el poder se concentró en minorías organizadas frente a mayorías dispersas. Hasta ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Lo innovador de nuestro tiempo no es esa estructura, sino el modo en que se perpetúa. Si en otros momentos se gobernaba a través de la ignorancia o de la censura, hoy se gobierna mediante el exceso.

Internet y las redes sociales han creado una esfera pública sin precedentes puesto que, en teoría, cualquiera puede emitir un mensaje y alcanzar a miles de personas. En la práctica, como ya observaba Byung-Chul Han en Infocracia, el exceso de información produce desorientación y, paradójicamente, vulnerabilidad. La avalancha de datos no genera ciudadanos más críticos, sino consumidores que confunden cantidad con verdad y popularidad con autoridad.

De ese caldo de cultivo surgen lo que suelo llamar tecnocuñados. Son voces que opinan con la seguridad del experto, pero sin la formación que respalde lo que afirman. Sus discursos, sostenidos por la lógica de la viralidad, construyen percepciones colectivas alienadas que terminan configurando la realidad no por su verdad intrínseca, sino por repetición y eco social.

Hace ya un par de décadas que Zygmunt Bauman nos advirtió con lucidez sobre este fenómeno. Según él vivimos en una modernidad líquida, donde las certezas se disuelven y las opiniones momentáneas sustituyen al pensamiento sólido independientemente de su validez o profundidad.

Sin embargo, actualmente tal paradoja es más que evidente aún ya que nunca la humanidad tuvo tanto acceso a la información, y, a su vez, nunca reflexionó tan poco. Cualquier individuo promedio que haya terminado la secundaria tuvo a su disposición más libros que la totalidad de volúmenes contenidos en la biblioteca de Alejandría y, aun así, el ciudadano contemporáneo, bombardeado por titulares, memes y vídeos, no tiene capacidad de jerarquizar lo importante.

En nuestro contexto cotidiano lo urgente desplaza a lo relevante, lo inmediato sustituye a lo esencial. Es como lo señalado por Noam Chomsky en múltiples ocasiones: la saturación informativa es, en sí misma, una forma de manipulación, pues impide distinguir lo estructural de lo accesorio.

Esos efectos se pueden observar directamente en los debates sociales más candentes. La inteligencia artificial, por ejemplo, suele presentarse como amenaza al empleo o como un prodigio futurista que rivaliza con el ser humano. Sin embargo, casi nunca se discute lo esencial. No nos preguntamos quién controla su desarrollo, cómo se regula, quién asume los errores o cuáles son los límites éticos de su aplicación.

Algo similar ocurre con la geopolítica. Los medios hablan de conflictos armados, pero rara vez reconocen que las guerras contemporáneas se libran en los dominios de la información, las finanzas y la tecnología. Pocos logran percibir que el tablero ya cambió. El discurso de las redes sobre el tema nos sigue atrapando a los relatos de feria, como si aún estuviéramos esperando que empezara.

La banalización del debate público no es casual puesto que beneficia al poder. Mantener al ciudadano ocupado con polémicas superficiales asegura que no se planteen preguntas incómodas sobre las estructuras de control. Las elites no necesitan actuar con violencia ya que el poder no se ejecuta más con represión. Por esa razón la distracción actual no es un accidente: es la estrategia más eficaz de gobierno. Roma tuvo sus circos; nuestra época tiene sus feeds infinitos.

Lo más inquietante, sin embargo, no es la proliferación del ruido, sino la ausencia casi total de la razón. Aquellos que aún conservan capacidad crítica se ven relegados a los márgenes sociales. No es que hayan desaparecido, sino que sus voces se ahogan en un océano de banalidad amplificada. La esfera pública se ha transformado en un mercado de opiniones donde triunfa quien tiene más seguidores y no quien tiene mejores argumentos.

Habermas la soñó como un espacio de discusión racional pero lo que tenemos hoy es un mercadillo de opiniones baratas, donde vence el que grita más fuerte, no el que piensa mejor. Justo así es cómo la estupidez triunfa: no porque falten pensadores, sino que esos susurran sus ideas mientras los mercadores gritan sus verdades construidas e impostadas.

El desafío excede los límites de la queja bien intencionada o de la simple denunciar a mediocridad generalizada y resine en a rescatar lo esencial y devolver centralidad a las preguntas incómodas. No se trata de “opinar mejor” y sí de recuperar estructuras de lectura que permitan distinguir lo que opera en profundidad de lo que solo hace ruido en la superficie. Además, la construcción del criterio no es solo una habilidad sino se configura casi como un acto político puesto que la democracia ejercida sin pensamiento crítico puede volverse una dictadura de los imbéciles.

Es más que necesario entender que pensar no es un gesto ornamental ni un lujo intelectual y sí como una práctica necesaria, sobre todo ética, ya que, en una época donde todo se dice y casi nada significa, recuperar la figura del pensador real deja de ser una aspiración teórica para convertirse en una forma básica de supervivencia más que intelectual, existencial.

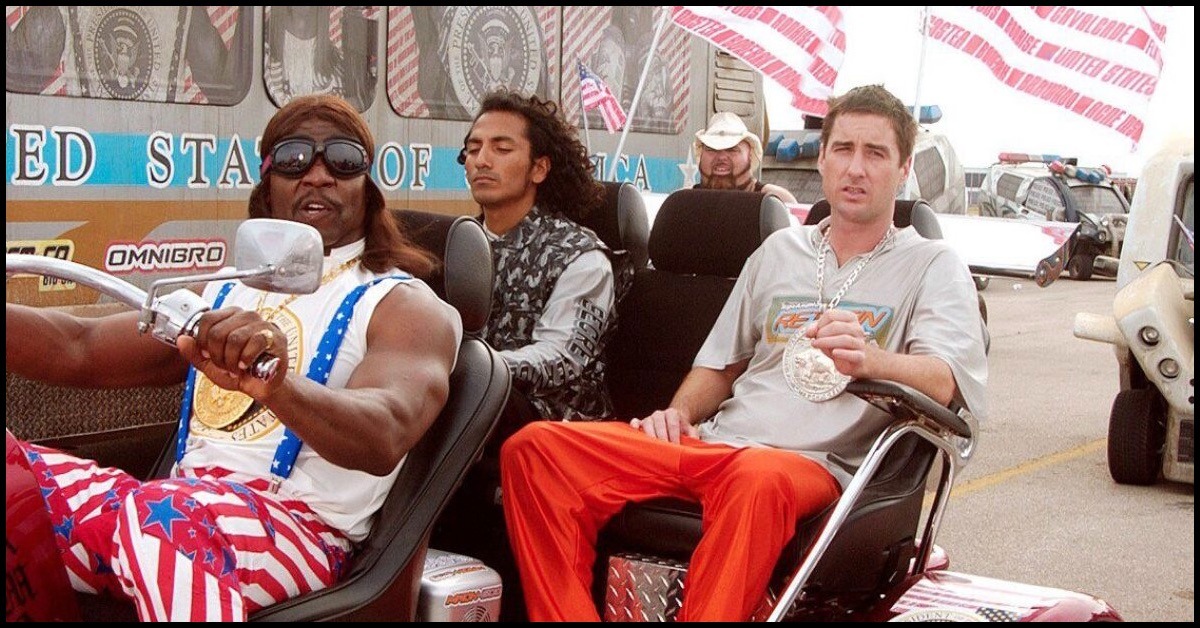

imagen de la película Idiocracia, 2006